|

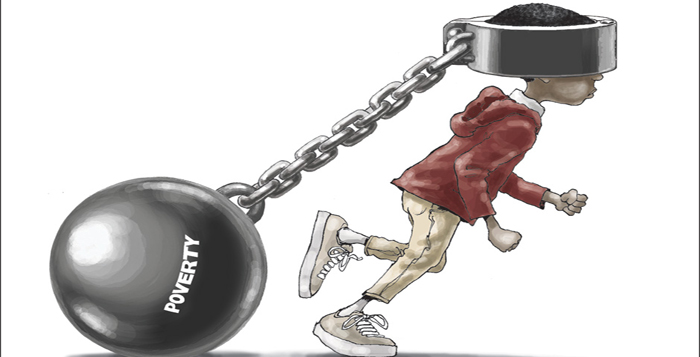

A importância vital de se promover o desenvolvimento sustentável e a convergência entre uma lógica financeira de curto prazo e a lógica ambiental e social de longo prazo coloca um peso extraordinário nas empresas, particularmente nas de grande dimensão, enquanto actores económicos por excelência no mundo globalizado. Num longo ensaio publicado na FACTS, traduzido na íntegra pelo VER, Cécile Renouard analisa criteriosamente as quatro responsabilidades das empresas e o seu papel na luta eficaz contra a pobreza

O que torna este desafio ainda maior é o facto de a globalização de pessoas, bens, serviços e capital andar passo a passo com uma crise política dual: de um lado, o fracasso das democracias representativas centrado no curto prazo; do outro, uma governança extremamente fraca, combinada actualmente com uma afirmação renovada da soberania do Estado e uma mudança no sentido de uma co-gestão bilateral do sistema global por parte dos Estados Unidos da América e da China. Neste contexto, o peso dos actores económicos – e, de forma crescente, aqueles provenientes do Sul – constitui um factor determinante. A maioria das empresas com um crescimento mais rápido, nos anos mais recentes, é proveniente da Ásia. Desta forma, as empresas de grande dimensão têm agora novas responsabilidades enquanto stakeholders nesta governança global. E são questionadas no que respeita ao seu contributo para a criação de riqueza, ao emprego, à procura de novos modelos económicos e industriais e relativamente ao desenvolvimento dos países do Sul. A crise do subprime demonstrou claramente os limites do capitalismo “accionista” e a desconexão dos mercados financeiros face à economia real. Assistimos agora à importância vital de se promover o desenvolvimento sustentável e a convergência entre uma lógica financeira de curto prazo e a lógica ambiental e social de longo prazo. A insistência na responsabilidade dos actores privados no combate à pobreza faz sentido na actualidade de acordo com um conjunto de níveis diferentes: para alguns, é decorrente de um diagnóstico de desenvolvimentos actual na organização política e económica do mundo, e de uma constatação pragmática da necessidade de se incluir as empresas, e em especial as multinacionais, na procura de soluções globais. Mas pode ser levado ainda mais longe: é possível tentar-se definir padrões e regras que sublinhem as responsabilidades dos actores privados. Esta posição, defendida pela autora deste artigo, tem como base o reconhecimento de que a economia – a qual, etimologicamente, tem a ver com a organização da nossa casa partilhada – tem como objectivo criar e redistribuir riqueza e, por isso, depende de um projecto social, o qual, por sua vez, depende do cosmos no qual está integrado. De acordo com este ponto de vista, o propósito da economia é social e, por sua vez, o propósito da empresa não é – em primeiro lugar e em última análise – gerar lucro. O lucro é o meio necessário para se alcançar o fim social, o que envolve dar voz a todos os stakeholders e não somente aos accionistas. É interessante olhar para um recente projecto lei do Estado da Califórnia que alarga o âmbito social das empresas, ao definir “empresas com propósitos flexíveis” para contrariar a hipertrofia do valor para o accionista. Neste ensaio, a autora propõe-se distinguir quatro tipos por excelência de responsabilidade corporativa, totalmente compatíveis com a procura do desenvolvimento sustentável e do combate à pobreza. Os exemplos eleitos pela autora são retirados de pesquisas conduzidas em vários países africanos e asiáticos para avaliar os contributos efectuados pelos maiores grupos industriais no que respeita ao desenvolvimento local. Utilizando o caso específico da indústria petrolífera da Nigéria (v. Caixa), a autora evidencia também algumas das temáticas sociais e éticas prioritárias que envolvem a governança, bem como a avaliação da performance social e societal.

Quais as principais responsabilidades das empresas? A responsabilidade económica e financeira Em conjunto com a questão de um retorno justo da rendibilidade dos capitais próprios, a responsabilidade económica e financeira envolve igualmente a consideração da forma mediante a qual uma empresa contribui para a comunidade através dos impostos que paga. Os critérios para uma tributação responsável são, de acordo com a autora, um elemento chave da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e aquele que tem sido largamente ignorado na literatura de gestão de RSC, com algumas notáveis excepções (e.g. Reed, 1999). O paradigma de Friedman (a responsabilidade social de um negócio é aumentar os seus lucros de acordo com a estrutura legal) implica a vigilância no combate à fraude nos impostos e a outras práticas financeiras ilegais (Friedman, 1970). O que já é alguma coisa. Mas no contexto da globalização e na multinacionalização da actividade económica, algumas práticas legais merecem um escrutínio mais atento: especialmente a área das transacções business-to-business e a prática de preços de transferência (Chanterac & Renouard, 2009), através da qual as multinacionais fazem uma “optimização fiscal”.

O que até pode ser considerado legal é, indubitavelmente, ilegítimo no que respeita aos interesses das autoridades públicas e das agências governamentais dos países em causa, pois reduz as suas receitas fiscais e os priva de recursos que poderiam ser utilizados para aumentar e melhorar as suas políticas públicas, e assim contribuir para a luta contra a pobreza. O “princípio de plena concorrência”, definido pela OCDE para calcular os preços de transferência (OCDE, 1995) é, em muitos casos, não aplicável ou não aplicado (Borkowski, 1997,2001), principalmente porque os grandes grupos possuem vários meios à sua disposição – a especificidade da marca, por exemplo – para definir os preços dos bens e serviços transaccionados: aos seus olhos, um produto que seja da marca da própria empresa não é, de forma alguma, comparável em termos de qualidade com um produto de um concorrente – e qualquer tentativa para comparar o preço de transferência para um mercado determinado é considerado como impossível. Adicionalmente, as autoridades tributárias do Estado no qual a subsidiária está a ser auditada não têm forma alguma de investigar a contabilidade da outra subsidiária que se situa no extremo oposto da transacção, e não existe forma de provar que as duas subsidiárias distorceram os preços. E, no topo da temática fiscal, surge a questão da contabilidade dos serviços intangíveis entre subsidiárias e com a empresa-mãe (a venda e utilização de patentes, licenças, know-how, investigação e desenvolvimento, etc.). Os preços de transferência para estes serviços não estão sujeitos nem a verificações nem a controlos. Por esta razão, uma análise de como é que os lucros gerados pela actividade económica de uma empresa são distribuídos, bem como os impostos pagos pelas suas várias subsidiárias, deveriam ser sistematicamente incluídos na abordagem de RSC. Um outro critério que deveria ser considerado como parte integral da responsabilidade económica é o esforço feito pelas empresas para produzir bens e serviços apropriados às populações pobres. Muitos grupos, por exemplo, comprometeram-se com a “Base da Pirâmide” ou com as estratégias BoP (Prahalad, 2005), para facilitar o acesso dos mais pobres da sociedade a bens e serviços básicos de boa qualidade. A Unilever, por exemplo, vende sal iodado e sopa rica em vitaminas na Índia e no Gana; a Essilor, vende óculos low-cost na Índia; a Danone vende iogurtes muito baratos no Bangladesh. As empresas de energia estão a procurar estratégias para o fornecimento de electricidade e gás aos mais pobres do Sul, ao mesmo tempo que mantêm o acesso para grupos economicamente inseguros do Norte. A estrutura dos custos é revista, com as empresas a ganharem em volume aquilo que perdem em margens. Esta abordagem acaba por ser promissora na medida em que estas políticas dizem respeito ao core business da empresa. Todavia, vários aspectos têm de ser sublinhados, o que leva a questionar se estas estratégias BoP serão sempre a forma mais correcta para promover o desenvolvimento. Em primeiro lugar, alguns dos produtos vendidos não promovem uma melhoria significativa da qualidade de vida; ao invés, ajudam a transformar os pobres em consumidores de produtos de marca (como por exemplo, os detergentes), competindo dessa forma com os produtores locais e criando talvez necessidades supérfluas sem benefícios reais para os pobres (Renouard, 2007). Assim e como é sugerido pela autora, deve-se analisar as iniciativas BoP caso a caso para se saber quais delas oferecem um verdadeiro contributo e quais é que são simplesmente um mero estratagema comercial. Em segundo lugar, estas estratégias não questionam o modelo económico capitalista convencional nem abordam a questão, já mencionada anteriormente, de como é possível partilhar o valor económico de uma forma justa. Finalmente, a participação de uma empresa privada no fornecimento de bens essenciais pressupõe um controlo ou uma orientação política, algo que raramente é o caso. A implementação destes programas inovadores deve, desta forma, ser acompanhada pelo escrutínio da responsabilidade fiscal das empresas e de outras formas de responsabilidades – social, societal e política – que serão devidamente descritas abaixo. A responsabilidade social relativa aos empregados Um dos maiores desafios é proveniente da “corrida para a base” em termos de condições de emprego entre as empresas (e os países) do Sul e a forma como as multinacionais ocidentais se alinharam a si mesmas com padrões sociais mais baixos, através do offshoring. No que a isto diz respeito, defender padrões sociais mais elevados em qualquer que seja o país é uma forma de promover a luta contra a pobreza no Sul, bem como melhorar a situação de emprego no Norte. Na verdade, são várias as empresas, de que é exemplo o grupo de distribuição Carrefour, que adoptaram uma posição clara no estabelecimento de regras internacionais vinculativas para nivelarem o seu campo de operações. A responsabilidade societal e ambiental A segunda área diz respeito à responsabilidade relativa aos seus subcontratados ou fornecedores; no que respeita aos primeiros, esta responsabilidade é, por vezes, virtualmente equivalente à responsabilidade que têm para com os empregados, principalmente nos casos em que os grandes grupos optam pelo outsourcing de uma ampla proporção de funções que consideram como marginais ou como boas candidatas a cortes. Ou seja, da noite para o dia, os trabalhadores de algumas fábricas podem descobrir que são empregados de subcontratados, não tendo direito aos mesmos benefícios que os demais trabalhadores do grupo, apesar de trabalharem no mesmo ambiente geográfico e industrial (Renouard, 2007). As empresas – reconhecendo a ameaça à sua reputação colocada pelo risco de os subcontratados violarem os princípios da Organização Internacional do Trabalho ou os direitos humanos – estão crescentemente vigilantes, sendo que a Nike é um bom exemplo. Depois de ser estigmatizada pelos media e por ONG militantes por ter permitido que algumas das fábricas dos seus subcontratados empregassem crianças para fazer bolas de futebol para o Mundial de 1998, a Nike criou um departamento para monitorizar as condições de trabalho nos seus subcontratados e, desde 2004, que publica a lista das suas localizações geográficas (Arnold, 2004; Locke, 2006).

No que respeita às comunidades locais e às populações que vivem perto dos locais de produção, há que afirmar que, no passado, os critérios da responsabilidade social foram sempre muito vagos. É necessário fazer-se uma distinção clara entre o que se situa sob responsabilidade directa das empresas e aquilo que cabe na categoria de donativos caritativos, via filantropia. A responsabilidade societal está relacionada com a forma como uma empresa garante a sua utilidade social para os grupos envolvidos pela sua presença e como pode reduzir os impactos negativos que podem acompanhar a sua actividade. Deste ponto de vista, a responsabilidade societal tem uma aplicação positiva e outra negativa. A aplicação negativa corresponde ao princípio “não causar danos”. E para se perceber como é que este critério se aplica, é possível adoptar a “doutrina do duplo efeito” usada na estrutura da teoria “guerra justa” e transposta para o mundo dos negócios (Bomann-Larsen & Wiggen, 2004; Renouard, 2007). Para a empresa, tal significa levar a cabo um estudo ex ante dos impactos directos e indirectos que terá no seu ambiente natural e humano, e de seguida avaliar se os efeitos adversos e outras formas de “danos colaterais” são, ou não, proporcionais aos benefícios esperados pelo negócio e, finalmente, fazer tudo o que é possível para evitar ou minimizar os danos, e repará-los, possivelmente em colaboração com outros actores. A vantagem de se aplicar este princípio é dupla: por um lado, delimita a dimensão do compromisso societal da empresa, ao não a sobrecarregar com responsabilidades que não estão relacionadas com o seu core business; por outro, define os diferentes impactos da actividade da empresa nos seus stakeholders, ao desenhar um mapa detalhado dos seus danos directos e indirectos. A aplicação positiva da responsabilidade societal consiste em avaliar as externalidades positivas que podem ser geradas pela empresa, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico local, ao mesmo tempo que evita dar apoio a redes paternalistas e clientelistas que, em última análise, têm consequências negativas tanto para as populações locais, como para o negócio. O exemplo da indústria petrolífera ilustra da melhor forma os desafios enfrentados pelas empresas que têm impactos fortes em termos socioeconómicos, ambientais e políticos no seu ambiente, os quais têm-se concentrado, de forma defensiva, em acções filantrópicas esporádicas que provaram vir a ser, ao longo dos anos, contraproducentes (Renouard, 2007; Idemudia, 2009). Responsabilidade política A responsabilidade extraordinária e supererrogatória De acordo com a autora, é essencial distinguir-se este componente da RSC (no seu sentido alargado) do seu elemento central, nomeadamente a responsabilidade societal. E por três razões principais: em primeiro lugar, é necessário assegurar que as práticas filantrópicas concebidas para promover o desenvolvimento e a luta contra a pobreza não se tornam contraproducentes, ajudando a manter relações de dependência, como tem sido regra no passado. Por outro lado, apesar de as empresas terem, e sendo obrigadas a aceitar, um número de responsabilidades muito directas no que respeita aos vários grupos com quem interage, não é papel seu substituir-se às autoridades que determinam os projectos de desenvolvimento local: estas são decisões políticas. As empresas que se envolveram em projectos caritativos excederam, em alguns casos, o seu papel enquanto actores económicos; e não devem ocupar o lugar dos cidadãos nem das agências públicas que têm em mãos estes projectos. Por fim, a responsabilidade societal implica uma disponibilidade para internalizar as externalidades negativas do negócio, ao passo que a filantropia obedece a uma lógica diferente: está relacionado com o “dar de volta” à sociedade uma parte do que ganhou no contexto das suas operações. E se a autora afirma insistir tanto na distinção entre responsabilidade societal e filantropia, tal deve-se ao facto de os negócios terem, muitas vezes, fronteiras indefinidas, ao não fornecerem critérios precisos na sua responsabilidade face ao ambiente e, assim, de forma deliberada ou não, desviar a atenção ao juntar acções societais com contributos que são úteis mas que não estão directamente relacionados com o seu core business. Do ponto de vista ético defendido nestas páginas, a filantropia não é substituta para a implementação determinada de princípios como a doutrina do duplo efeito. A forma final de responsabilidade inerente aos actores económicos é o dever de assistir a pessoas em perigo. Esta responsabilidade “extraordinária” aplica-se a situações de emergência: quando as empresas se mobilizam face a desastres naturais para salvar vidas, ao fornecerem materiais às autoridades, ou recursos humanos e organizacionais, como aconteceu, por exemplo, depois do tsunami de 2005 na Tailândia e na Indonésia.

*Cécile Renouard é directora do programa de investigação Enterprises and development in emerging countries no Institut de Recherche et d’Enseignement sur la NégociationdaÉcole Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC). Tem dois mestrados em teologia e filosofia, tendo feito doutoramento em filosofia política na prestigiada École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. © Field Actions Science Reports [Online], Special Issue 4 | 2012, Online since 10 June 2012, connection on 22 January 2013. «The private sector and the fight against poverty», Traduzido com permissão da Field Actions Science Reports (FACTS) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

Editora Executiva